NOTRE HISTOIRE

Le Rotary Club de Saint-Joseph a été créé le 19 juin 1991. C'est René Técher, premier président du club, qui en a reçu la charte des mains ![]() du gouverneur du district 920 le mauricien Sir Kailash Ramdanee (1927-2023).

du gouverneur du district 920 le mauricien Sir Kailash Ramdanee (1927-2023).

Notre club a été créé la même année que les clubs de l'Etang-Salé (23/04), Vacoas (29/05), St André (20/06), St Denis-Alizés (28/06) et Rivière Noire (05/09).

Symbole du Sud Sauvage, le club regroupait à sa création les trois communes les plus australes de l'île : Petite-Ile, St Joseph et St Philippe.Pour la petite histoire, signalons que le club de St Joseph est, de par sa situation géographique, le plus méridional des Rotary clubs français.

Le thème présidentiel

NOS RÉUNIONS

jour mois

CHAQUE JEUDI :

Accueil à 18h30

Accueil à 18h30

Début de la réunion à 18h45

Début de la réunion à 18h45

Adresse : 132, Rue Raphaël Babet

97480 SAINT JOSEPH

Club 100% PHF 2018-2019

NOTRE FANION

Initialement, la roue centrée sur Saint-Joseph envoyait des rayons en direction des huit autres clubs de l'île. Par respect de la nouvelle charte graphique, la roue a été déplacée, le nombre de rayons a été réduit à cinq : l'étoile qui en résulte rappelle maintenant la Croix du Sud. Les deux palmiers sont situés à l'emplacement des deux clubs parrains : Saint Pierre-Tampon et Saint Paul.

Afin de rappeler que Saint-Joseph possède deux rivières pérennes, la photo de la cascade de Grand-Galet vient d'y être ajoutée.

LE ROTARYMAG n°863 - JUILLET 2025

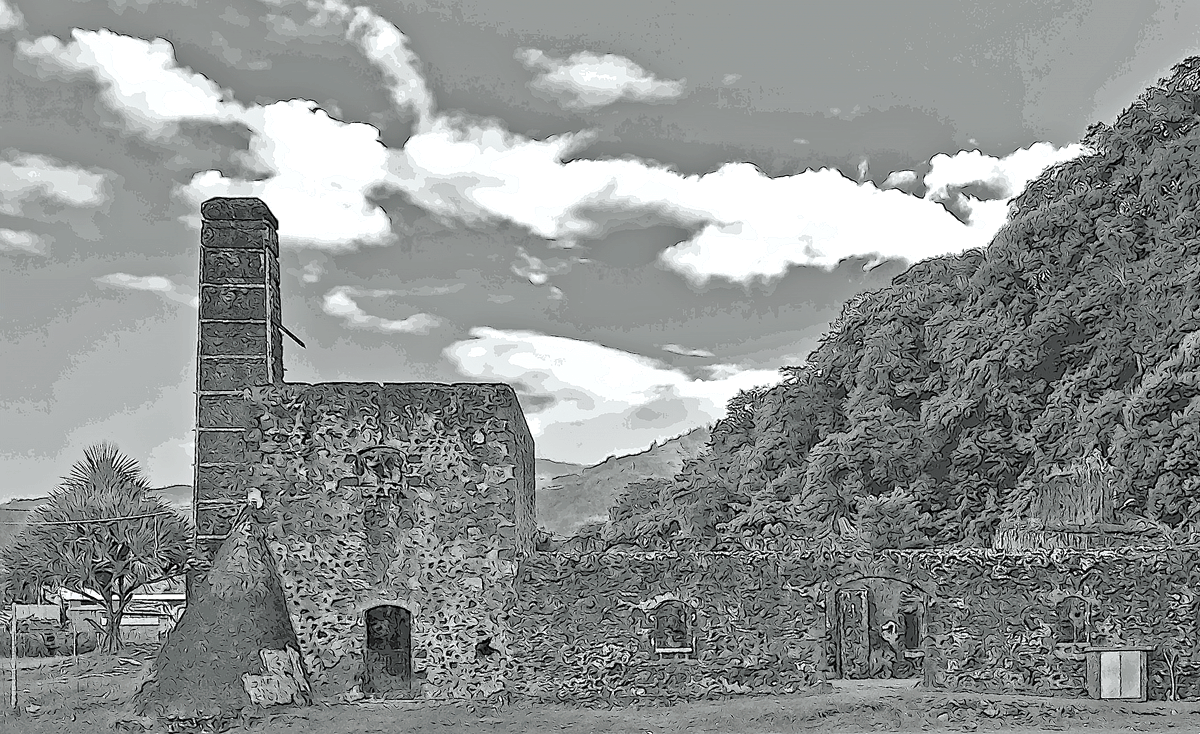

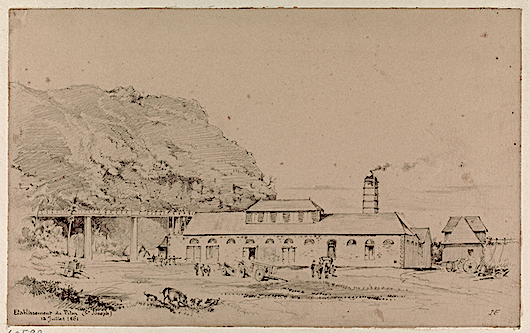

L'histoire de l'ancienne féculerie de Saint-Joseph

Origines : sucrerie puis féculerie

L’usine originelle, appelée usine de l’Amitié, construite en 1835 par Félix Vergoz et Félix Delpit, a été entièrement détruite par un cyclone en 1847. Entre 1852 et 1854, Gabriel Le Coat de Kerveguen a fait édifier l’usine du Piton sur ces ruines, pour transformer la canne à sucre.

Transformation en féculerie

Vers 1894, face à la difficulté à rentabiliser le sucre, l’usine est reconvertie en féculerie de manioc, pour produire de la farine de manioc et du tapioca. Cette reconversion en féculerie répond à la crise de la canne et la nécessité d’alimenter la population avec des produits de substitution. Elle devient un acteur essentiel de cette industrie jusqu’aux entre‑deux‑guerres, moment où elle est, là encore, reconvertie — cette fois en distillerie.

Reconnaissance et préservation

Le 18 juillet 2002, sa cheminée et son terrain sont inscrits au titre des Monuments Historiques. Le 22 mars 2022, l’inscription est étendue à l’ensemble des vestiges de l’usine et à ses façades.

Situation et architecture

Elle se situe au 29 rue Auguste‑Brunet, en bord de rivière des Remparts, à Saint‑Joseph, au pied du piton Babet. Construit en pierres de taille et accompagné d’une grande cheminée, le site forme un ensemble emblématique du patrimoine industriel réunionnais.

Contexte local

L’usine s’inscrit dans un réseau industriel plus vaste, lié à la famille Kerveguen, comprenant d’autres sites — notamment l’usine de Langevin, également monument historique depuis 2002.

Aujourd’hui

Les ruines de l’usine, avec sa cheminée et ses murs, sont visibles et accessibles. Classé monument, le site symbolise les évolutions économiques de La Réunion : de la culture de la canne au manioc, puis vers la production industrielle.